Lange galt die Kreuzfahrt als Symbol grenzenloser Freiheit und als Motor des europäischen Schiffbaus. Dann kam die Pandemie und der Stillstand. Heute steht die Branche erneut am Scheideweg: Das Geschäft mit Kreuzfahrtschiffen allein trägt nicht mehr. Neue Impulse kommen aus dem Marineschiffbau.

Vor der Pandemie: Ein Boom mit Signalwirkung

2019 erlebte die Kreuzfahrt ihre Hochphase. Über 30 Millionen Menschen weltweit und 3,12 Millionen Deutsche gingen an Bord, so viele wie nie zuvor. Besonders Norddeutschland profitierte: Werften, Häfen, Zulieferer und das Gastgewerbe erlebten einen kräftigen Aufschwung. Kreuzfahrtschiffe wurden zu „Smart Cities auf dem Wasser“, auf denen energieeffiziente Technologien und alternative Antriebe erprobt wurden. Allein in Forschung und Entwicklung flossen rund 20 Milliarden Euro.

Während der Pandemie: Stillstand auf allen Decks

Mit Beginn der Pandemie kam der internationale Kreuzfahrtbetrieb zum Erliegen. Schiffe lagen still, Einnahmen brachen weg, laufende Kosten blieben. Besonders hart traf es die auf Kreuzfahrtschiffe spezialisierten Werften. Neue Aufträge blieben aus, Projekte verzögerten sich, zahlreiche Betriebe mussten Kurzarbeit anmelden oder Insolvenz beantragen.

Die Meyer Werft in Papenburg, gegründet 1795 und einer der führenden Hersteller von Kreuzfahrtschiffen weltweit, geriet in ihre schwerste Krise. 2020 verzeichnete sie einen Verlust von rund 180 Millionen Euro. Seniorchef Bernard Meyer sprach von den „existenzbedrohlichsten Jahren seit Gründung“. Zwar konnten mit Marine- und Behördenschiffen sowie Luxusjachten neue Standbeine aufgebaut werden, das Kerngeschäft blieb jedoch massiv unter Druck.

Erholung mit neuen Vorzeichen

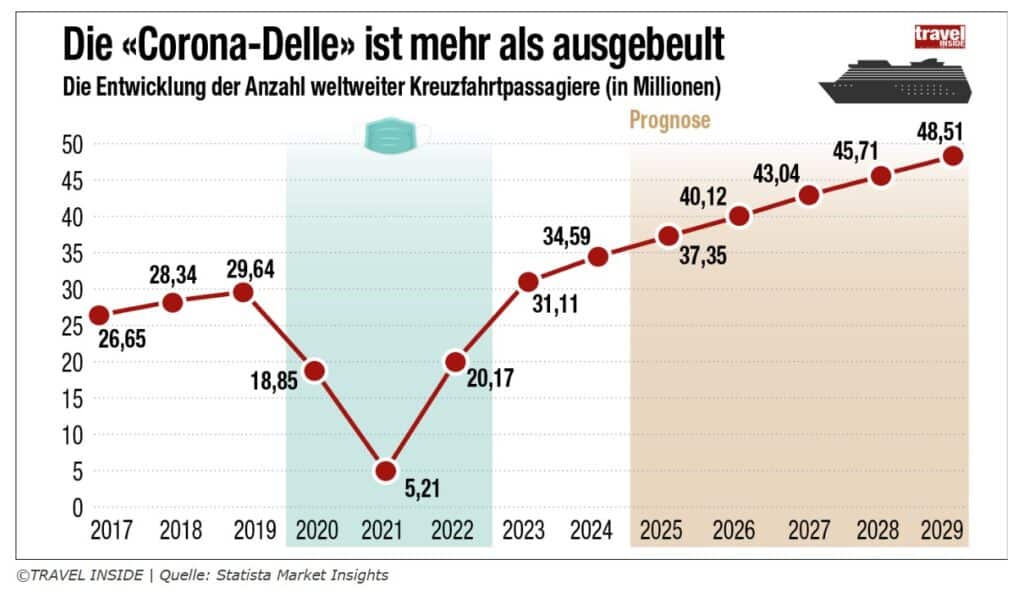

Trotz der Krise zeigt sich die Nachfrage nach Kreuzfahrten inzwischen wieder robust. 2024 gingen fast 36 Millionen Menschen weltweit auf Kreuzfahrt, mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Rund 3,8 Millionen davon kamen aus Deutschland.

Damit ist der deutsche Markt der drittgrößte der Welt, hinter den USA und China. Prognosen gehen bis 2027 von bis zu 40 Millionen Passagieren aus.

Gleichzeitig bleibt der europäische Schiffbau international führend.

Rund 97 Prozent aller Kreuzfahrtschiffe entstehen in Europa, davon über 20 Prozent in Deutschland. 2024 entfielen etwa 95 Prozent des gesamten Auftragsvolumens deutscher Werften auf Kreuzfahrtschiffe und Luxusyachten.

Das belegt die weiterhin hohe Kompetenz und Innovationskraft im zivilen Schiffbau.

Transformation der Werften: Ein notwendiger Kurswechsel

Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie riskant die Abhängigkeit vom Kreuzfahrtgeschäft ist. Viele Werften befinden sich deshalb in einer tiefgreifenden Neuausrichtung. Neben dem zivilen Segment rückt der Marinesektor zunehmend in den Mittelpunkt. Er ist nicht nur wirtschaftlich relevant, sondern auch strategisch.

Nicht der Transformationsbedarf an sich ist das Problem – ob Kreuzfahrt- oder Marine-Schiffbauindustrie, beide habe viele Transformationen die letzten Jahrzehnte bewerkstelligt – Es ist die erforderliche Transformationsgeschwindigkeit und das Erfordernis sehr langlebige Investitionsobjekte als Produkte so zu gestalten, dass sie relativ kurzfristig entsprechend neuen Anforderungen angepasst werden können! Diese neuen Erfordernisse bedürfen einer schnellen Transformation der bisher zwar erfolgreichen, langfristig aber zu trägen Organisationen. Das gilt sowohl für die Industrie wie deren Kunden.

Arne Wölper, Interim Manager Schifffahrt

Der Bau von U-Booten, Fregatten und Forschungsschiffen sichert technologische Expertise und schafft Beschäftigung. Damit entwickelt sich der Marineschiffbau zum zentralen Faktor für die Stabilität der Branche und für die sicherheitspolitische Zeitenwende, die Deutschland seit 2022 erlebt.

Politische Impulse und neue Aufträge

Mit dem Sondervermögen Bundeswehr und einem auf über 86 Milliarden Euro erhöhten Verteidigungshaushalt fließen Milliarden in den Marineschiffbau. Neue Fregatten, Versorgungsschiffe und U-Boote sorgen für gut gefüllte Auftragsbücher. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Systemsicherheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Ein Beispiel ist die Übernahme der insolventen MV Werften in Wismar durch Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Dort entstehen nun Sektionen des neuen U-Boot-Typs 212CD, der für Deutschland und Norwegen in Serie gefertigt wird. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 4,7 Milliarden Euro. Bis 2028 sollen 1.500 neue Arbeitsplätze und Investitionen von 220 Millionen Euro folgen.

Auch die Meyer Werft selbst erfährt eine historische Neuaufstellung. Seit Herbst 2024 halten Bund und Land Niedersachsen rund 80 Prozent der Anteile. Mit 400 Millionen Euro an Bürgschaften und frischem Kapital wird die Wettbewerbsfähigkeit gesichert und die Rückkehr in den privaten Markt vorbereitet. Ziel ist es, die Meyer Werft als strategischen Partner im Marineschiffbau zu etablieren und ihre Rolle als Innovationsmotor Norddeutschlands langfristig zu sichern.

Zwischen Kreuzfahrt und Marine: neue Chancen für Interim Managerinnen und Manager

Deutschlands Werften stehen heute zwischen zwei Welten: dem wiedererstarkten Kreuzfahrtmarkt und dem boomenden Marineschiffbau. Dieser Spagat verlangt Führung mit Erfahrung, Tempo und Transformationskompetenz. Interim Managerinnen und Manager können hier entscheidende Brückenbauerinnen und Brückenbauer sein.

Sie bringen operative Erfahrung aus Krisen- und Veränderungsprozessen mit, steuern komplexe Lieferketten, stabilisieren Projekte und treiben Innovationen voran. In Werften wie der Meyer Werft könnten sie interimistisch Schlüsselrollen in Veränderungsprozessen, Transformation oder strategischem Einkauf übernehmen.

Das Ziel bleibt klar: Werften müssen profitabel bleiben, ihre zivile Stärke erhalten und zugleich militärische Großaufträge umsetzen. Interim Managerinnen und Manager können dabei helfen, diese doppelte Herausforderung zu meistern. Von der Einführung klimaneutraler Technologien über modulare Bauweisen bis hin zur Integration staatlicher Verteidigungsprogramme.

Fazit

Die maritime Industrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Zwischen Kreuzfahrt und Marine entsteht eine neue, hybride Zukunft des Schiffbaus. Wer heute mutig transformiert und externe Expertise gezielt nutzt, kann aus der Krise von gestern die Stärke von morgen formen.

Mit besten Grüßen

Ihre HANSE Interim-Geschäftsführung

Andreas Lau

PS: Wie sich maritime Transformation in der Praxis gestaltet, zeigt unsere Projektstory „Interim-Experte Schifffahrt“. https://hanse-interimmanagement.de/praxis/interim-experte-schifffahrt/

Die Analyse trifft den Nagel auf den Kopf! Die maritime Branche in Deutschland weist hohe sehr hohe Fachkompetenz auf. Der Internationale Markt ist aber auch beinhart und volatil. Zukünftig wird nicht der Stärkste mit der besten Fachkompetenz bestehen, sondern die besten Kooperationen, die schnell auf die sich verändernden Anforderungen reagieren. Das erfordert bei vielen Betrieben aber auch Kunden neue, agile Organisationsformen.

Vielen Dank, Herr Wölper, für Ihren Kommentar und Ihren wertvollen Beitrag zum Thema, sowohl im Artikel als auch hier in der Diskussion.

Ihr Hinweis auf die Bedeutung agiler Kooperationen trifft den Kern der aktuellen Entwicklung. Flexibilität in Strukturen und Entscheidungswegen wird zunehmend zum Erfolgsfaktor, gerade in einem Markt, der sich so schnell verändert wie der maritime Sektor.